咏杜甫故里

陆地

坐南朝北洞生寒,

红土参差笔架山。

诗圣难拂饥子泪,

伤时忧世叹黎元。

Ode to Dufu's Residence

By Lu Di

Tr. Zhao Yanchun

Facing south his cave engenders a chill

Against the rugged red earth Penstand Hill.

A saint-poet, for his hungry kids he cried,

And in hard time for the state and folks sighed.

注 解

坐南朝北洞生寒,红土参差笔架山。

这两句描述了杜甫的出生地环境。笔架山和诞生的窑洞是杜甫故里的文化核心。笔架山三峰并立,形状酷似古代文人墨客所用的笔架,故名笔架山。当初的笔架山酷似高山的"山"字,中峰非常突出,明显高于两边。经过千百年的风雨,沧桑巨变,笔架山已失去原有的雄伟和壮观,在笔架山山后有一个天然形成的圆形土坑,一年四季土壤非常湿润,传说是杜甫当年磨墨洗砚的池子。笔架山下就是杜甫诞生的地方——杜甫诞生窑,窑高3.5米,宽3.3米,两段共深16.7米,后世居住者为了适应地质的变化,将窑洞上剔下垫,至今墙壁上仍能看出剔垫的痕迹。1962年杜甫故里纪念馆建成,诞生窑内住户搬出窑洞,诞生窑交由国家保护。1963年,杜甫诞生窑被列为河南省重点文物保护单位。

诗圣难拂饥子泪,伤时忧世叹黎元。

这两句描述了杜甫生活的贫困和精神的高尚。他生活在唐朝由盛转衰的历史时期,出身在一个世代“奉儒守官”的家庭,家学渊博。早期作品主要表现理想抱负和所期望的人生道路,一直怀抱“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治理想。随着唐玄宗后期政治越来越腐败,杜甫的生活也一天天地陷入贫困和颠沛流离的境地。因此,尽管杜甫是“诗圣”,活着就享有盛名,但是,他的一生却是贫困落魄至极,甚至小儿子被活活饿死。可是,不管如何潦倒与落魄,他都自始至终地关注社会现实,关心苍生社稷,忧国忧民不已。

延伸阅读

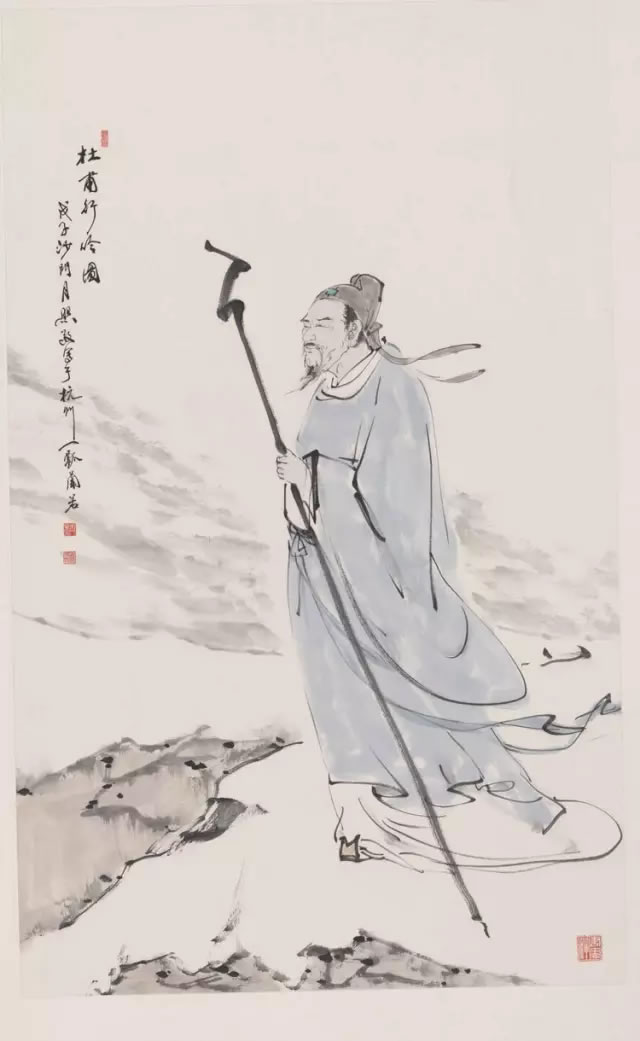

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。他忧国忧民,人格高尚,约1400余首杜诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念。

巩义市位于中原腹地,南依嵩岳,北濒黄河,东瞻郑州,西望洛阳,是诗圣杜甫的故乡,河洛文化的摇篮。公元前249年置县,因“山河四塞,巩固不拔”得名巩县。

杜甫故里位于河南郑州巩义市站街镇南瑶湾村,背依笔架山,是诗圣杜甫出生和少年时期生活的地方,现为河南省重点文物保护单位。故乡的水土怡养了诗人高尚的性情,深厚的文化底蕴启迪了诗人宽广的文学情怀。为了使更多的人了解杜甫卓越的诗歌成就和济世情怀,2007年,巩义市政府按照国家AAAA级旅游景区标准,投资1.5亿元建设杜甫故里,将其打造成为一处文化观光游览景区,包括诗歌展区和诗人展区两部分。

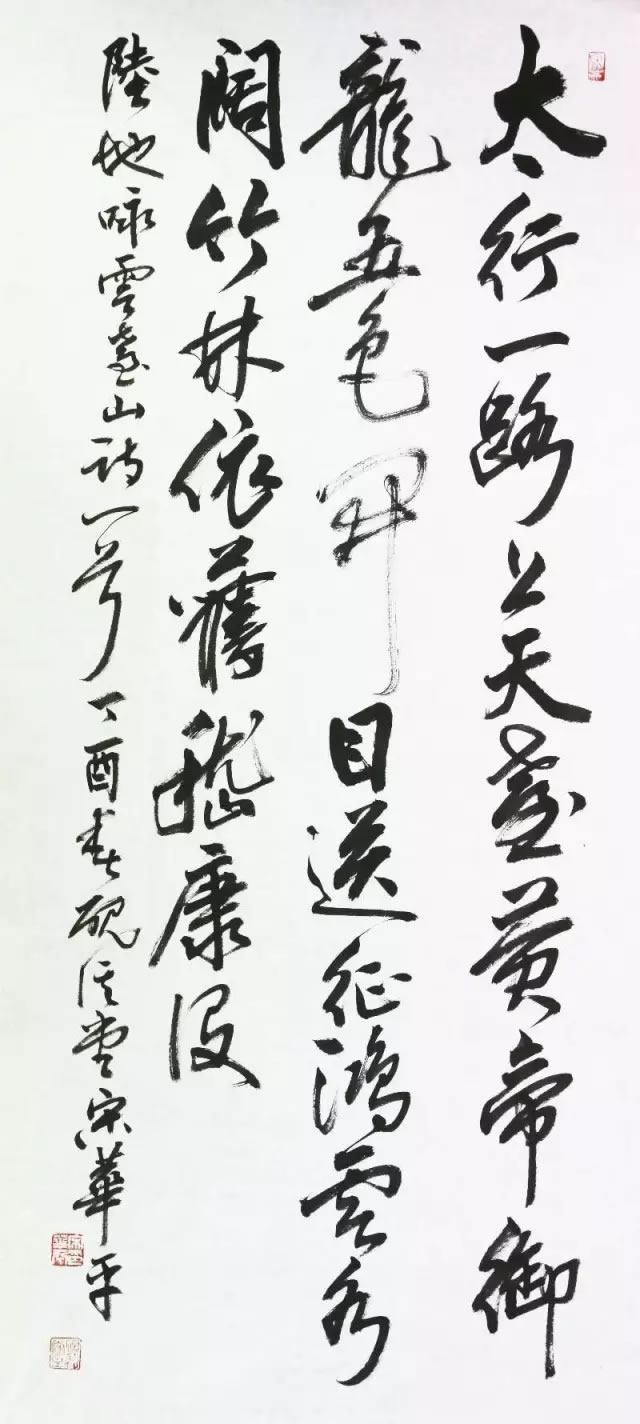

宋华平(中国书法家协会副主席、补录“咏云台山”)

中文朗诵:肖洒(河南省电台首席播音员)

英文朗诵:邬建军

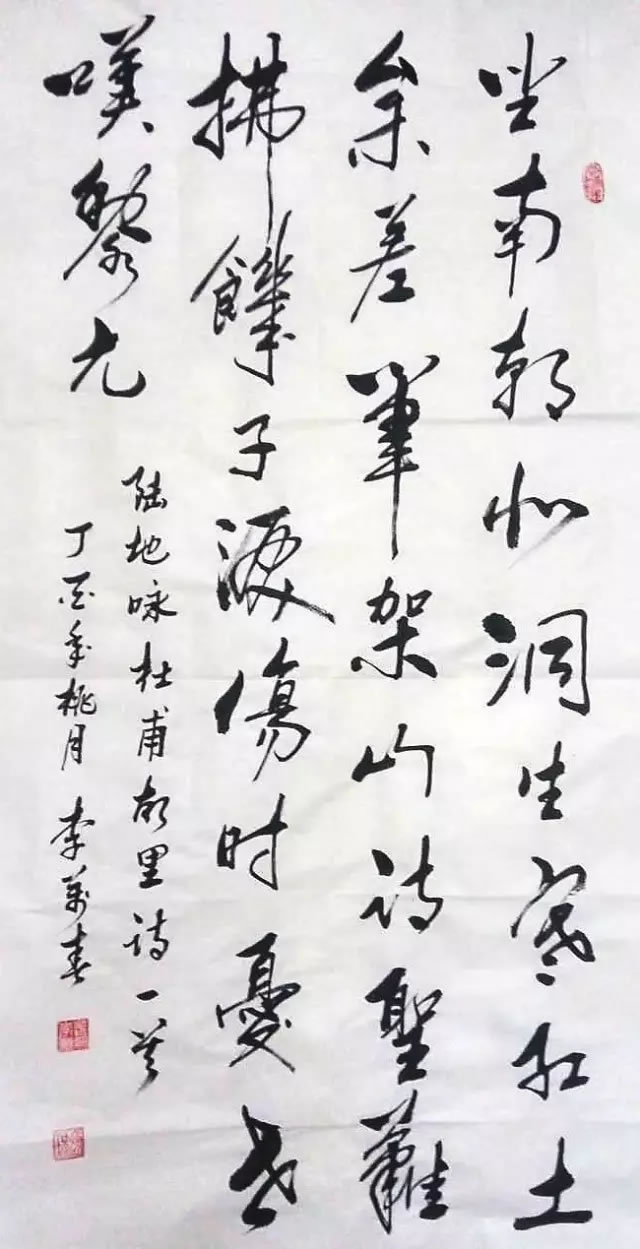

诗文书法:宋华平(中国书法家协会副主席);李万春

图文统筹:惠东坡教授

图文编辑:段慧琳

技术支持:圆角文化

部分图文来自网络,版权归原作者

作者简介

诗作者: 陆地,北京大学新闻与传播学院教授、博士生导师,北京大学视听传播研究中心主任。中国人民大学新闻学博士,中国首位新闻传播学博士后(复旦大学)。曾任蚌埠日报、中国青年报、北京电视台等新闻媒体的记者、主任编辑和清华大学新闻与传播学院教授。1998年以来,发表广播电视与新媒体以及文化产业等方面的论文300余篇、诗词300余首,出版专著、编著、译著等15部;2004年被中国广播电视协会评选为全国“十佳”广播电视理论工作者;先后创办每年一度的中国电视满意度博雅榜和中国网络视频满意度博雅榜。 博士招生方向:广播电视理论与实务研究;节庆礼仪文化与传播研究。

译作者:赵彦春,天津外国语大学教授,天津市特聘教授,天津市“千人计划”入选者,博士生导师,北京语言大学国学经典翻译研究中心主任、教授,国际学术期刊Translating China主编。所译经典著作被新华社、人民日报、光明日报、中国日报、二十一世纪英文报、渤海日报、今晚报、中央电视台、上海电视台、天津广播电台以及今日头条、网易等各大知名媒体广泛报道。

陆地诗词,每日一篇;

概由原创,非同二般;

陶情冶性,增寿养颜;

欢迎定制,倚马可传;

敬请关注,任意拍砖。

邮箱:ludishici@163.com